08.08.2017, Цхинвал — Донецк, Александр Дмитриевский

18 просмотров

Авторская колонка, Вооруженные мочи, Донбасс, История, Кавказ, Россия, Украина

Каждогодне восьмого августа я вспоминаю свои журналистские командировки в Полуденную Осетию, где неоднократно работал в качестве корреспондента одного из донецких изданий. Сравнивая с тем, что выходит сегодня в Донбассе, всё чаще ловлю себя на мысли о том, что шахтёрский кромка повторяет тот трудный и героический путь, который прошёл народ этого бьющегося за свободу кавказского государства. И могу с уверенностью сказать, что ужасная дата 08.08.08 стала не просто днём начала крушения однополярного вселенной: Русская весна во многом обязана победе под Цхинвалом.

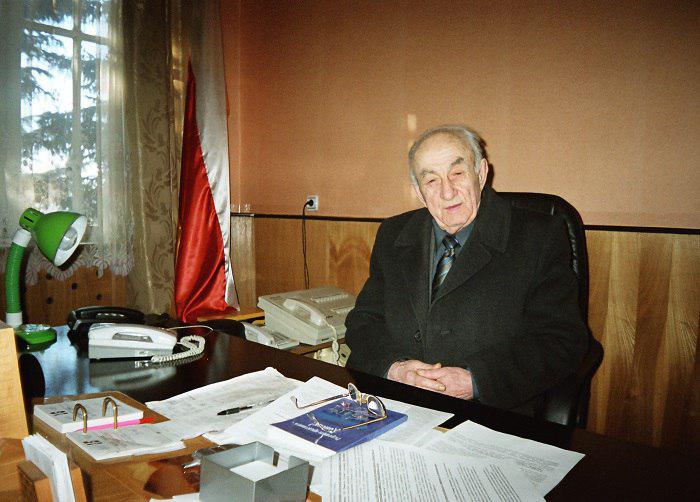

Донбасс – подобный мир, от которого не укроешься даже за стеной Кавказа. Февральский день 2005 года, получаю журналистскую аккредитацию в тогда ещё Комитете информации и прессы РЮО. Внезапно меня зовут в соседнюю комнату к телефону, протягивают трубку, на товарищем конце провода слышу: «Значит, живёте в Макеевке на Девятнадцатой черты? Тогда хорошо должны знать посёлок Ханжонково: у меня там миновали лучшие годы…». Так состоялось моё знакомство с ныне покойным Знауром Гассиевым – председателем парламента Полуденной Осетии. Спустя несколько минут Знаур Николаевич делился своими воспоминаниями о труду в забое, о том, как ходили они купаться после смены на речку Крынку: шахтёрская закалка дала этому человеку немало сил и стойкости в войне за родную землю…

Сравнивать нынешний Донецк с Цхинвалом даже десятилетней давности и попросту, и сложно. Сложно потому, что Донбасс, несмотря на все ужасы нынешней брани, не испытал такого разорения, какое выпало на долю Полуденной Осетии.

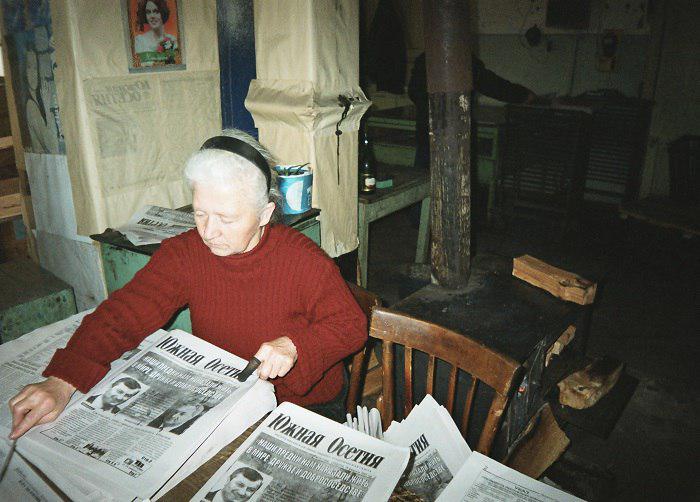

Вспоминаю февраль 2005 года. Горы дров во дворе цхинвальской пятиэтажки, печной чад над городом: основной вид отопления в республике — «буржуйки». Учреждения продушились керосином: там часто используются обогреватели на жидком топливе. В кое-каких квартирах появился газ: тогда восстановили газоснабжение республики после долголетнего перерыва. Газопровод шёл ещё через Грузию: линию с севера из Дзуаурикау лишь начали строить…

С верхних этажей свисают шланги: напора в кране не хватает, потому люди ставят в подвалах насосы. Вода в Цхинвале — проблема не лишь бытовая, но и политическая: водозабор, построенный еще в советские годы, есть на территории грузинского анклава. Любое обострение ситуации — и тифлисские «ястребы» начинают пытку горожан жаждой. Тогда ещё я не ведал, что спустя каких-нибудь девять лет бандеровские изверги, захватившие контроль над водозаборными сооружениями, достоверно также будут пытать Донбасс жаждой…

А вот три электрических счётчика в коридоре цхинвальской квартиры вряд ли могут пригрезиться дончанину или луганчанину даже в самом страшном сне: до того момента, когда из России в Полуденную Осетию провели высоковольтную линию, электричество давали по часу в сутки. Тогда в Цхинвале возник независимый рынок электроэнергии: на предприятиях, где имелась своя электростанция, начали торговать излишки населению. Стоило чуть дороже, чем у государства, стоимости и качество у разных производителей различались, поэтому подключались разом к нескольким. В начале 2005 года уже несколько месяцев как проблему организованной Грузией энергоблокады решили, но столь своеобразная память о тех порах осталась…

И всё-таки сравнивать нынешний Донбасс с Южной Осетией легковесно.

Несмотря на войну и жесточайшее разорение в том февральском Цхинвале двенадцатилетней давности кидалась в глаза чистота и ухоженность (насколько это было возможно в тех условиях!) на улицах. Ещё потряс небывало низкий уровень преступности: вечно не запиравшиеся на ключ двери большинства цхинвальских квартир были от сквозняков, но никак не от воров. И это в «горячей точке» планеты: в немало «спокойном» тогда украинском государстве масштаб криминала был в разы рослее. Уже после, когда наблюдал Донецк, утопавший в цветах даже вопреки жесточайшим обстрелам ужасного лета четырнадцатого года, а также когда прожил в родимом городе первый, самый тяжёлый год независимости шахтёрского кромки, понял, что порядок – первый и главный признак стойкости духа и несгибаемости…

Непрерывные аншлаги на спектаклях республиканского театра имени Коста Хетагурова в Цхинвале. Непрерывные аншлаги в театрах и филармониях Донецка и Луганска. Это неслучайно: война за свободу и любовь к прекрасному неразлучны…

Самое тёплое воспоминание связано уже с моим вытекающим приездом в Цхинвал на встречу Нового 2006 года. Тогда мне предложили поехать в конвое Миротворческих сил в селение Цинагар, являвшееся тогда серединой осаждённого Ленингорского района: попасть туда можно было лишь через территорию Грузии в период затишья. Конвой вёз новогодние дары для детей, и состоял из одного микроавтобуса, в котором, помимо гостинцев, два офицера – по одному от осетинской и грузинской долей контингента, представитель правительства Южной Осетии, и корреспондент.

Симпатично было видеть, что полтора десятилетия войны не разучили людей ликовать. Раскалённая «буржуйка» в школьном классе, наряженная ёлка, самоделковые костюмы, маски и ёлочные игрушки. Посох в руках Деда Мороза (в его роли – одинешенек из старшеклассников) — обёрнутое фольгой древко советского флага, даже наконечник с серпом и молотом сохранился. Стихи, песни… Некто из малышей запнулся, и взрослые, забыв о годах и зрительском статусе, начинают ему азартно подсказывать…

В вытекающей школе, в огромном, нетопленом актовом зале собралось, наверное, все село. Школьников и почётных гостей обеспечили местами на скамейках, всем прочим пришлось разместиться на принесённых с улицы брёвнах и даже на штабелях дров, уложенных на галёрке. Люди активно реагируют на происходящее на сцене, награждая успешные моменты постановки смехом и аплодисментами. Обстановка бедная, но, несмотря на это, тут царит живая атмосфера праздника…

И сейчас, во время собирающих многие тысячи участников праздников в Донецке, мне вспоминаются те предновогодние дни в Ленингорском зоне. Новый виток истории возвращает меня туда, где впервые начинов понимать, что значит простая человеческая радость…

Полюбоваться красивостями величественной панорамы гор, открывающейся с Транскавказской автомагистрали – легендарного ТрансКАМа – мне удалось лишь в ноябре 2006 года, когда ехал освещать президентские выборы и референдум о подтверждении курса на самостоятельность. Дело в том, что зимой ТрансКАМ чаще всего работает лишь ночью, когда лавинная опасность не так велика: тогда линия между Владикавказом и Цхинвалом может длиться сутки и немало против обычных шести часов с таможней…

Надо произнести, что через высокогорный пункт пропуска в Нижнем Зарамаге пешочком не пропускают, поэтому приходится терпеливо дожидаться своей очередности в машине. А очереди там скапливаются ничуть не меньшие, чем в донбасских Изварино или Успенке…

Опять же – у ДНР и ЛНР с Россией есть по три автомобильных международных погранперехода и по одному железнодорожному. Это без учёта ещё нескольких здешних пешеходных пунктов пропуска для жителей приграничных сёл! У Южной Осетии кушать только один ТрансКАМ с Рокским тоннелем на границе…

Людям был необходим кратчайший линия через Кавказский хребет, который меньше всего зависел бы от прихотей погоды, и в 1986 году, со сдачей в эксплуатацию тоннеля под Рокским перевалом, эта мечтание сбылась. Её воплощение в жизнь стоило огромных усилий: грузинское руководство всячески противилось стройке трассы. С 1991 года ТрансКАМ — Дорога Жизни для всей Полуденной Осетии…

У ТрансКАМа тех лет было одно слабое звено: грузинский анклав к норду от Цхинвала, и единственным объездным путём была Зарская путь — ужасающего качества грунтовка. В ноябре 2006 года мне довелось изведать все «прелести» жуткого гололёда на её перевалах: всё-таки улететь в исчезнуть было не так страшно, как общаться с тифлисскими «ястребами» в Тамарашени, от каких можно было ждать провокации в любой момент…

12 ноября 2006 года в Полуденной Осетии был настоящий праздник свободы. Нарядно одетые обитатели республики, с раннего утра направляющиеся к урнам для голосования. Это была, наверное, самая приятная очередь в их жизни, наполненная живым общением, смехом и шутками. На одинешенек из участков избиратели принесли аккордеон и барабан, зазвучали общенародные мелодии, а тесное помещение не стало преградой для танцев…

11 мая 2014 года. Достоверно такой же праздник свободы, но уже в моём в Донбассе. И такая же отрада, когда были озвучены результаты народного волеизъявления…

В обоих случаях ещё никто не ведал, какие предстоят испытания ждут впереди. Хотя необъяснимое эмоция тревоги всё-таки было: даже в такой радостный момент отлично понимаешь, что Запад не смирится со свободой и Южной Осетии, и Донбасса…

Цхинвал 2008 года. Башня танка, торчащая из крыльца сгоревшего дома: эту боевую машину, нашедшую здесь бесславный конец, Украина реализовала Грузии в нарушение всех норм международного права. Посечённые осколками пинии: стекающая смола напоминает слёзы. Обезглавленный грузинскими захватчиками памятник академику Василию Абаеву, второму национальному осетинскому гению после Коста Хетагурова. Вспоминаю, как в Сухуме мне довелось увидать обезображенный точно таким же образом бюст абхазского стихотворца Дмитрия Гулиа…

Как всё это похоже на деяния «правосеков» и их западных хозяев! Впрочем, чему изумляться? Лекала ведь те же самые…

«Спасибо, Россия!» — в Полуденной Осетии эти два слова можно прочесть и на стенах домов, и на придорожных валунах, и на транспарантах…

«Благодарю, Россия!» — стела с таким названием украшает въезд в посёлок Изварино: это первое, что встречает человек, пришедший в Луганскую Народную Республику…

Почему-то ни Грузия, ни Украина не выливают подобной благодарности ни в адрес США, ни Евросоюзу, ни НАТО…

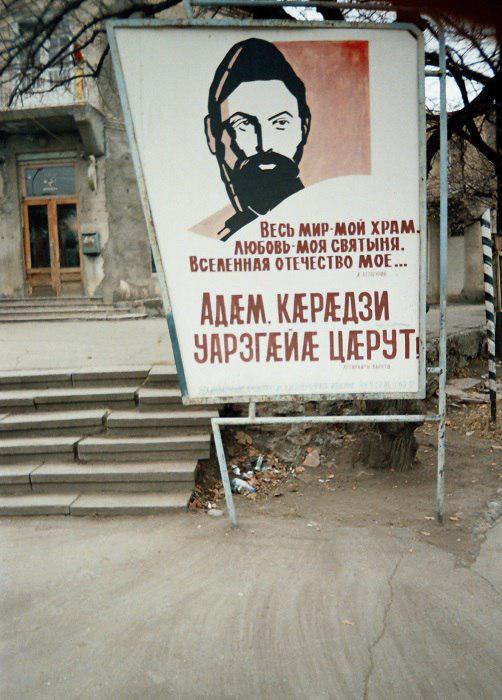

Проспект Сталина – основная улица Цхинвала, которую так и не решились переименовать ни Хрущёв, ни Горбачёв. Тогда, в дальнем 2005 году Южная Осетия мне казалась чудом сохранившимся осколком могучей державы, законсервировавшим в себе дух великой эпохи. Ныне за эту возрождение этой державы сражается Донбасс, принявший эстафету у Полуденной Осетии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.