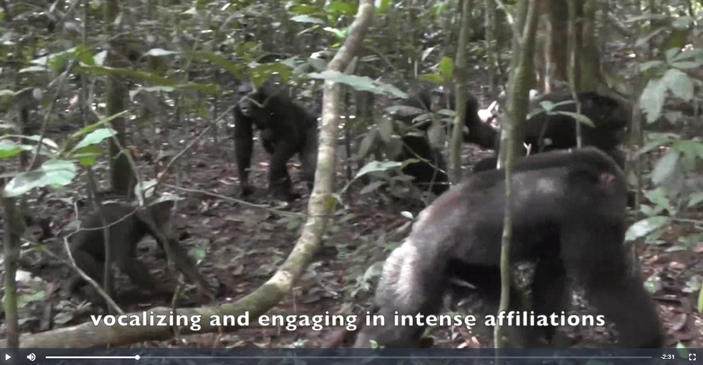

Рис. 1. Шимпанзе готовятся выступить в военный рейд для охраны границ своей территории. При этом они выпускают громкие звуки, обнимаются, трогают друг друга за гениталии. Когда рейд начнется, они будут шагать бесшумно, чутко реагируя на звуки и запахи, свидетельствующие о вероятной близости неприятеля. Кадр из видеофильма, прилагающегося к обсуждаемой статье в PNAS

Нейропептид окситоцин играет значительную роль в регуляции социального и полового поведения животных. Для различных видов млекопитающих (от крыс до людей) показана способность окситоцина стимулировать аффилиативное (дружественное), половое и родительское поведение, подавлять страх, повышать доверчивость и восприимчивость к позитивным социальным стимулам. Кроме того, окситоцин стимулирует у людей «оборонительную» агрессию против чужаков в контексте межгрупповой конкуренции. Германские приматологи, учащие диких шимпанзе в национальном парке Таи (Кот-д’Ивуар), показали, что межгрупповые конфликты у шимпанзе сопряжены с повышением степени окситоцина в моче. При коллективной охоте на мелких обезьян окситоцин у шимпанзе тоже повышается, но не так мощно. Новые данные позволяют предположить, что окситоцин является у шимпанзе не «гормоном влюбленности и дружбы», а «гормоном любви, дружбы и войны».

«Элементы» не раз повествовали о роли окситоцина (и родственных ему нейропептидов) в регуляции социального и сексуального поведения (см. ссылки в конце новости). По-видимому, у всех млекопитающих окситоцин стимулирует попечение о потомстве. Например, если девственной крысе ввести в мозг окситоцин, она начинает беспокоиться о чужих крысятах, которые в нормальном состоянии ей безразличны. Если же у крысы-матери блокировать окситоциновые рецепторы, она перестает беспокоиться о своих детенышах (см.: Гены управляют поведением, а поведение — генами, «Элементы», 12.11.2008). Окситоцин, по-видимому, подавляет эмоция страха (см.: Самцы после спаривания становятся спокойнее и храбрее, «Элементы», 16.10.2007), что способствует эффективной родительской заботе — так, бесстрашной защите любимого детеныша от опасного хищника.

У обликов, ведущих социальный образ жизни или формирующих устойчивые супружеские пары, окситоцинэргическая система регуляции родительской привязанности, по-видимому, неоднократно кооптировалась для сервисы аффилиативных (дружеских) взаимодействий и супружеской привязанности (см.: Окситоцин заставляет женатых мужей хранить верность, «Элементы», 24.12.2012).

В последние 5–6 лет стали являться данные, указывающие на то, что у наших предков окситоциновая система, вылито, была кооптирована для обслуживания еще одной функции — парохиальности, то кушать хорошего отношения к «своим» в противовес «чужакам» (см.: Окситоцин углубляет любовь к «своим», но не улучшает отношения к чужакам, «Элементы», 17.06.2010). Парохиальность — одинешенек из механизмов выживания социальных животных в условиях острой межгрупповой конкуренции. По-видимому, у людей в ситуации межгрупповой вражды окситоцин содействует доброму отношению только к тем, кого мы считаем «своими», а по касательству к чужакам он может стимулировать враждебные действия, правда скорее оборонительные, чем наступательные (см.: C. K. De Dreu et al., 2012. Oxytocin motivates non-cooperation in intergroup conflict to protect vulnerable in-group members; C. K. De Dreu, 2016. Oxytocin Conditions Intergroup Relations Through Upregulated In-Group Empathy, Cooperation, Conformity, and Defense).

Эти эти хорошо согласуются с гипотезой сопряженной эволюции парохиального альтруизма и браней, согласно которой повышенная склонность к внутригрупповой кооперации и альтруизму у наших предков развивалась в узкой связи с ксенофобией в контексте чрезвычайно острой межгрупповой вражды (см.: Межгрупповые брани — причина альтруизма?, «Элементы», 05.06.2009; Альтруизм у детей связан со стремлением к равенству, 04.09.2008).

Для наших ближайших родственников шимпанзе (но не для наших столь же близких родственников бонобо) характерна ослепительно выраженная парохиальность, проявляющаяся в регулярных и порой весьма бессердечных межгрупповых конфликтах (см.: Склонность шимпанзе к убийству себе подобных невозможно объяснить влиянием человека, «Элементы», 26.09.2014). Если соображения о связи между окситоцином, внутригрупповой сплоченностью и враждебностью к чужакам неизменны, то следует ожидать, что межгрупповые конфликты у шимпанзе должны сопровождаться усиленным выделением окситоцина нейронами гипоталамуса. Ведь сплоченность группы повышает шансы на успех в войне с внешними врагами, и если такая борьба происходит всегда, а окситоцин повышает сплоченность, то отбор должен способствовать усиленному производству окситоцина в контексте межгруппового конфликта.

Германские антропологи разрешили проверить, так ли это, на примере двух враждующих сообществ диких шимпанзе в национальном парке Таи (Кот-д’Ивуар). У шимпанзе из Таи, по сравнению с иными популяциями, в межгрупповых стычках дело редко доходит до смертоубийства (см. график в новости Склонность шимпанзе к убийству себе подобных невозможно объяснить влиянием человека, «Элементы», 26.09.2014). Но всё же они регулярно патрулируют рубежи своих территорий и по-честному дерутся с членами соседних групп (см. видео, прилагающееся к обсуждаемой статье). Может быть, сравнительно низкий уровень риска является причиной того, что в Таи в рейдах по патрулированию рубежей и в драках активно участвуют самки (даже обремененные грудными детенышами), тогда как в популяциях с рослым уровнем кровопролитности воюют в основном самцы.

Еще одна особенность шимпанзе из Таи заключается в том, что они давно привыкли к присутствию антропологов и уже не обращают на них внимания. Это позволило авторам вытекать за обезьянами буквально по пятам, снимая все их действия на видео и оперативно собирая пробы урины с опавшей листвы при помощи пластиковых пипеток. Эти пробы замораживались и пускались в Европу для определения уровня окситоцина. В литературе существуют несогласия по поводу того, насколько точно уровень окситоцина в урине отражает его концентрацию в мозге. Окситоцин, производимый нейронами кой-каких участков (ядер) гипоталамуса, попадает, с одной стороны, в кровь и затем в урину, с другой — работает нейромодулятором в мозге, влияя на функционирование отделов, связанных с системой внутреннего подкрепления, социальным поведением и привязанностями. На сегодняшний день большинство специалистов склоняется к тому, что степень окситоцина в моче является адекватной мерой уровня окситоцина в мозге. Если выходит какое-то событие, способствующее выбросу окситоцина, то его уровень в урине повышается через 15 минут после события и остается повышенным возле часа. Авторы, конечно, учитывали это при анализе данных.

Наблюдения и сбор проб проводились с октября 2013 года по апрель 2014-го, а также с сентября 2014-го по май 2015-го. В всеобщей сложности было отснято около 4500 часов наблюдений и скоплено 482 пробы мочи от 20 индивидов (по 5 самцов и 5 самок из любой группы).

Для начала авторы проверили гипотезу о том, что межгрупповой конфликт стимулирует внутригрупповую сплоченность. Для этого они высчитали случаи, когда какой-нибудь индивид покидал группу во пора 23 зафиксированных межгрупповых конфликтов (к «конфликтам» относили как групповое патрулирование рубежей, так и собственно драки с чужаками), а также в мирное время. Контрольные наблюдения бывальщины проведены таким образом, чтобы они максимально точно отвечали наблюдениям, проведенным во время конфликтов, как по продолжительности, так и по числу обезьян, попадающих в поле зрения камер.

Очутилось, что во время боевых действий обезьяны втрое реже покидают свою группу, чем в покойной обстановке. Между патрулированием и собственно дракой по этому показателю отличий не обнаружилось: в обеих ситуациях случаи дезертирства были малочисленны. Дополнительные расчеты показали, что дело тут не в близости границ участка: если компания обезьян есть на краю своей территории, но занимается мирными делами, а не патрулированием, то индивидууму свободно уходят и возвращаются. Когда же начинается боевой рейд (а начинается он с весьма специфического группового поведения, см. рис. 1), сплоченность группы остро возрастает. Авторы отмечают (со ссылками на психологическую литературу), что повышенная сплоченность и дружественные чувства по отношению к «своим» характерны и для человеческих солдат, пускающихся в атаку.

Результаты анализа уровня окситоцина в моче показаны на рис. 2. Очутилось, что участие в военных действиях сопровождается достоверным повышением степени окситоцина. Это справедливо как для патрулирования, не закончившегося дракой, так и для драк, причем между этими двумя вариантами разницы не открылось. Аффилиативные проявления во время подготовки к рейду (объятия, груминг, коллективные игры) не оказывают достоверного воздействия на уровень окситоцина (две правых позиции на рис. 2): окситоцин у бойцов подскакивает самостоятельно от того, обнимались ли они с товарищами перед выходом в рейд. В миролюбивое время уровень окситоцина у обезьян значительно ниже — и тоже вне подневольности от наблюдаемых проявлений дружбы, таких как груминг (две левых позиции на рис. 2). Ранее уже было показано, что груминг у шимпанзе сам по себе не ведет к повышению степени окситоцина: здесь всё зависит от социального контекста и, наверное, от «истинных эмоций», которые трудно измерить. Однако известно, что окситоцин у шимпанзе повышается, когда они делятся с сородичами едой — и потому такие случаи в данном исследовании исключались из рассмотрения.

Рис. 2. Степень окситоцина в моче шимпанзе в пяти ситуациях, слева вправо: 1) мирная обстановка, обезьяна не участвует в груминге или других проявлениях дружбы (Control without Affiliation); 2) миролюбивая обстановка, обезьяна участвует в продолжительном (не менее 10 минут за 90-минутный этап наблюдения) коллективном груминге (Control with Affiliation); 3) коллективная охота на тонких обезьян (Control with Coordination); 4) межгрупповой конфликт без предшествующего участия в аффилиативных поступках, таких как груминг или игра (Intergroup Conflict without Affiliation); 5) межгрупповой конфликт с предшествующей аффилиацией (Intergroup Conflict with Affiliation). Показаны медианные смыслы (черные горизонтальные линии), квартили (прямоугольники), перцентили (2,5 и 97,5%, вертикальные черты), минимум и максимум (крестики), а также результаты моделирования (стальные линии). Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

В качестве добавочного контроля рассматривалась коллективная охота на мелких обезьян — поведение, спрашивающее координации групповых действий, но не связанное с риском и враждебностью к чужакам. Очутилось, что у охотников окситоцин повышается, но не так сильно, как у участников боевых рейдов (третья позиция на рис. 2). При этом такие факторы, как пол обезьяны, ее социальный статус, число индивидуумов в группе и близость границ участка не влияют на уровень окситоцина.

Полученные итоги согласуются с предположением о том, что окситоцин способствует координации групповых поступков, которые необходимы как для коллективной охоты, так и для успешной защиты территории от воинственных соседей. При этом угроза со сторонки чужаков (даже только предполагаемая, как в случае рейдов, не приведших к схватке) сильнее активирует окситоциновую систему по сравнению с охотой на безобидных колобусов.

Авторы также показали, что у шимпанзе, участвовавших в патрулировании, а перед этим — в коллективном груминге, степень окситоцина был повышен еще до того, как начались вопли, беготня и объятия, связанные прямо с инициацией рейда (по сравнению с обезьянами, которые участвовали в груминге, но в рейд не отправь). Иными словами, если у шимпанзе, участвующего в коллективном груминге в миролюбивой обстановке, измерить уровень окситоцина, то по результатам анализа можно с популярной точностью предсказать, пойдет ли данная обезьяна в ближайшем грядущем в боевой поход. Похоже, на войну идут те, кого переполняют изнеженные чувства к сородичам. Ранее у шимпанзе было обнаружено такое же «предваряющее» повышение степени тестостерона перед межгрупповыми конфликтами (М. E. Sobolewski et al., 2012. Territoriality, tolerance and testosterone in wild chimpanzees).

В цельном полученные результаты свидетельствуют о том, что у шимпанзе окситоцин является не столько «гормоном влюбленности и дружбы», сколько «гормоном любви, дружбы, координации коллективных поступков и войны». Исследование показало, что нейрофизиологический базис человеческого парохиального альтруизма, вероятно, сформировался уже у общего предка человека и шимпанзе, то есть ранее, чем предполагалось до сих пор. Впрочем, пока нельзя утверждать, что полученные итоги в полной мере приложимы к человеку. Брать пробы урины у воюющих людей, следуя за ними по пятам с камерами и пипетками, куда труднее, чем у воюющих шимпанзе. Но антропологи наверняка что-нибудь придумают.