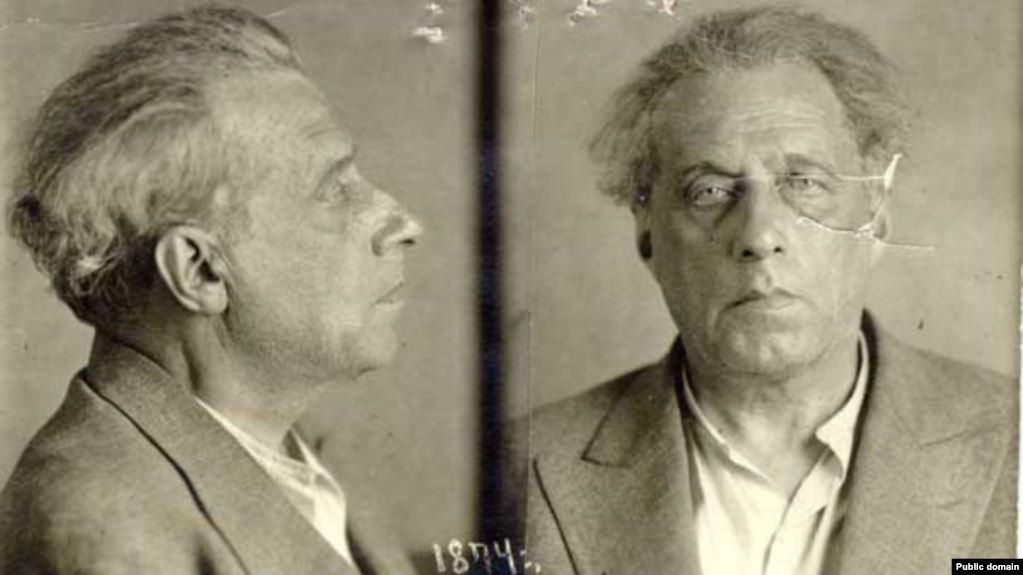

2 февраля 1940 года в Москве по расстрельному списку Сталина был уложен режиссер Всеволод Мейерхольд.

Поэт Владимир Пяст сказал еще при жизни Мейерхольда: «Понять Мейерхольда трудно, потому что его тяжело вместить». В юности – первый исполнитель роли Треплева во МХТовской «Чайке», позднее – успешный театральный экспериментатор, сделавшийся, несмотря на это, главным режиссером Императорских театров, Мейерхольд без колебаний принял революцию и хотел ей служить. Мейерхольд жаждал признания своего новаторства в советской России, он длинно верил стихам своего друга Маяковского: «А моя страна – подросток! Твори, выдумывай, пробуй!» Мейерхольд с большим запозданием увидел страшное повзросление этого подростка. Советской власти в режиссуре, как говорят сегодня некоторые, «эффективному менеджеру» Сталину, не необходимы были эксперименты на сцене. В 1938 году Театр Мейерхольда был закрыт, а предрешенный арест самого режиссера был отсрочен на пора приглашением Станиславского поработать у него в Оперной студии.

Мейерхольд оставался верен режиму Сталина, но, как и многие неизменные коммунисты, был отнесен к «чужим», арестован и расстрелян как шпион. Он несколько раз, в частности, в письме к Молотову, написанном за две недели до расстрела, отказался от своих обличавших его как иноземного шпиона и троцкиста показаний, сделанных под пытками, которые он в том письме описал. Читая впоследствии это письмо, Дмитрий Шостакович упал в обморок. Супруга режиссера, актриса Зинаида Райх, была зверски уложена в своей квартире вскоре после ареста мужа.

В 1955 году, то есть спустя два года после кончины Сталина, тогда все еще почитаемого, еще не развенчанного Хрущевым, в Москве две молодые женщины – 37-летняя Татьяна Есенина, приемная дочь великого реформатора всемирного театра режиссера Всеволода Мейерхольда, и его внучка, 31-летняя Мария Валентей – начали добиваться на тот момент утилитарны невозможного – реабилитации режиссера. Трудности состояли в том, что во многих инстанциях сидели враги и ненавистники Мейерхольда, те, кто добивались закрытия его арены, а после закрытия клеймили Мейерхольда в печати, участвовали в травле Мастера, как многие именовали Мейерхольда в театральной окружению.

Но обе современные Антигоны (как воплощения верности родственному долгу) в 1955 году были готовы сделать все возможное и невозможное. И судьбина послала им союзника в лице молодого следователя военной прокуратуры Бориса Ряжского.

После письма Татьяны Есениной Маленкову в январе 1955 года дело Мейерхольда было взято на рассмотрение на объект возможной реабилитации. И оно 1 июля 1955 года поступило от начальства к 29-летнему старшему лейтенанту, следователю Военной прокуратуры Борису Ряжскому, какому была поручена проверка всех обстоятельств дела.

Вот его рассказ (1988):

«Все дела расписывал и передавал нам начальник. Вижу, в дело Мейерхольда вложена писулька «Прошу переговорить». Прихожу к нему в кабинет, он говорит: «Там упомянуто Постановление ЦК по театру Мейерхольда. Так что ты смотри, сначала расследуй все обстоятельства, после пиши представление в ЦК, чтобы отменяли постановление, а уж после ставь вопрос о реабилитации».

В самые первые дни после того, как я получил дело Мейерхольда, ко мне пришагали Татьяна Сергеевна Есенина, дочь Зинаиды Райх и Сергея Есенина, воспитанная Мейерхольдом, и внучка Мейерхольда от первого супружества Мария Алексеевна Валентей. Выслушали они меня, Маша была очень сдержанна, а Татьяна Сергеевна восприняла мой рассказ горячо, возбужденно. Ей вскоре необходимо было уезжать к себе в Ташкент (где она навсегда осела после эвакуации во время войны), решили, что помогать мне будет Маша. Показал я им составленный по материалам дела список «вредителей» и «шпионов», соучастников Мейерхольда. Татьяна Сергеевна сообщает: «Пастернак жив, он здесь, в Москве. И Олеша в Москве». Я-то эти фамилии узнал только из материалов дела, в нем Пастернак и Олеша проходили как завербованные Мейерхольдом члены «вредительской» организации, и я был уверен, что они погибли с ним совместно. Отметила Татьяна Сергеевна в тот день в моем списке крестиками, кто жив, кто в Москве, кто умер, кто сидит…»

Свои опросы по списку Борис Ряжский начинов с актеров, игравших у Мейерхольда, с его учеников.

«Еще до первой встречи с Ильинским вызвал я к себе в прокуратуру Николая Охлопкова. Он лишь что возвратился из поездки в Англию, был очень насторожен, официален, разговор никак не получался. Мы решили, что лучше приехать мне к нему в арена. Он и там сначала страховался, но в театре-то я его прижал, он стал откровеннее. Там же, в театре, он познакомил меня с М. Бабановой, с нею у нас был важный подробный беседа. Познакомил меня Охлопков и еще с кем-то из актеров. После этих встреч я понял, что нечего вызывать таких людей в прокуратуру и допрашивать, необходимо разговаривать с ними по-людски, иначе окажусь в глупом положении.

И пошел калейдоскоп. Всех, кого мог, я опросил, человек сто. Скоро сработал по Москве беспроволочный телеграф, начались телефонные звонки, чаще анонимные, подсказывали, какие из статей необходимо разыскивать, с кем связаться и тому подобное. Сам я физически не мог все это собрать, помощников не полагалось, искать статьи и добывать отзывы деятелей цивилизации о Мейерхольде бегала Маша, а Ярослав Михайлович, тесть мой, сидел в Театральной библиотеке в закрытом фонде (я ему специальный мандат выдал) и мастерил на машинке выписки и аннотации.

Эренбургу я позвонил домой, приехал, привез дело, сказал, что обвинения в шпионаже отпадают. О том, что якобы это он, Эренбург, завербовал Всеволода Эмильевича во французскую рекогносцировку, говорить не стал, но Эренбург спросил: «Наверное, и я там где-нибудь прохожу?» Целый день я у него просидел, о многом он рассказал, достал откуда-то из-под спуда книгу о театре революции. «Почитайте, – говорит, – она вам поможет”. А у меня тогда кроме «Моей жития в искусстве» был уже полученный от Э. Гарина первый том волковского «Мейерхольда».

К М. Ромму я приехал на студию во время съемок; когда он разузнал, о чем пойдет речь, с ним плохо сделалось, он не смог сразу говорить. Там же, на студии, я виделся и с И. Пырьевым. Очень хорошо себя музыканты вели, Шебалин, Софроницкий, особенно Оборин Лев Николаевич. Длинно не мог я поймать Д. Шостаковича и условиться о встрече с ним. Он собирался в Ленинград, и я попросил его перед отъездом повидаться со мною, заехать в прокуратуру, но, когда он приехал, я увидал, что сделал огромную ошибку. У нас в прокуратуре (на Кировской, 41) обычно кругом было полно народа, места не найдешь покойно поговорить, а Шостаковичу, когда он узнал от меня правду о гибели Всеволода Эмильевича, стало дурно, совсем нехорошо, еле вынесли его от меня. После этого я уже никого не вызывал, ездил к людям сам.

Однажды, помню, являются ко мне в прокуратуру Кукрыниксы. «Что же вы нас не возбуждаете? Мы тоже работали со Всеволодом Эмильевичем, хотим написать вам о нем!» – «Ради бога, – отвечаю, – упрашиваю вас, Маша к вам придет, передайте с нею ваше заявление…» …В конце сентября я ездил в Ленинград, встречался с Черкасовым, Меркурьевым, Вивьеном. Для хода реабилитации эти отзывы бывальщины очень важны. Становилось очевидным, что не стали бы такие заметные люди рисковать именем, званиями, если бы Мейерхольд того не заслуживал. Выглядели послания очень веско, никто не ограничивался простым «Я знал Мейерхольда», писали о чем-то конкретном, о каком-то спектакле и т. д., а для реабилитации эти документы имели огромное смысл. Я понимал, что в 1955 году с А. Яблочкиной спорить никто не станет, она любого переспорит и свои слова отстоит. Я к ней ездил домой, она меня чаем-вареньем потчевала и написала о Мейерхольде прямо при мне от руки. Я попросил разрешения снять копию с ее письма, вложил машинопись в дело, а автограф на память себе покинул.

Выходило, что вся художественная интеллигенция отозвалась на реабилитацию Мейерхольда, встала на защиту памяти гениального человека. Я находился под весьма сильным впечатлением этого. Меня это окрыляло, я был уверен, что иду по верному пути.

Никак нельзя сбросить со счетов, что тогда необходима была смелость, и немалая, требовалось мужество, чтобы в ответ на запрос Военной прокуратуры написать положительный отзыв о Мейерхольде. Ведь все это было еще до XX съезда, перелом выходил труднейший, все привыкли бояться, над каждым палка висела, Мейерхольда-то уже давно не было в живых, а они все работают, могло представляться, что карьера повисает на волоске. Поэтому хочется, чтобы сегодня люди читали эти письма, они характеризуют и Мейерхольда, и тех, кто их строчил», – считал Борис Ряжский.

Это хождение за письмами – уникальный сюжет: несколько десятков людей с именами, не ведая после ареста Мейерхольда в 1939 году ничего о его дальнейшей судьбе, узнавали от Ряжского страшную правду и пытались содействовать возвращению мастера театра в культуру. И все же страх был велик. Он виден, в частности, в том, что только 9 авторов писем, зная, что выговор идет о реабилитации, осмелились употребить в своих текстах это слово.

Невозможно зачеркнуть ту выдающуюся роль, которую сыграл Мейерхольд в развитии русского и советского сценического искусства. Имя гениального Всеволода Мейерхольда, его выдающееся творческое наследие должны быть возвращены советскому народу.

Композитор Д. Шостакович,

общенародный артист СССР

Ряжский пишет далее:

«…… Систематизировал я все это, получился толстенный том.

Что, думаю, дальше делать?

Положено строчить представление в ЦК. А кто я такой, чтобы ко мне прислушались? Я по чинам всего-навсего старший лейтенант, мое представление обязательно направят на перепроверку, пойдет оно ходить по сфере, вся куча собранных материалов прахом полетит.

Никому, думаю, не найти документов убедительнее тех, которые у меня скоплены.

В них были ответы на все вопросы.

Ясно, что Мейерхольд из богатой семьи, что не убежал от революции за границу. Перешел на сторону Советской воли. На юге белые даже приговаривали его к расстрелу, об этом мы достали белогвардейскую газету.

О том, что он создал революционный театр, в свое пора печатались книги, живы-здоровы работавшие с ним актеры, они давно народные-перенародные, а могли бы, как он, числиться во вредителях.

Обвиняли Мейерхольда в том, что он неприятель Станиславского, но и здесь у меня есть ответ из книги самого Станиславского.

Думал я, думал и решился. Буду, разрешил, рисковать. И рискнул. Черт с ними со всеми, думаю, вынул из папки и порвал бумажку («Прошу переговорить»), какой начальник предупреждал, что сначала надо ставить вопрос об отмене решения о театре Мейерхольда, а потом уже о реабилитации его самого.

Доложил дело по начальству. Начальство мне все подмахнуло. Так, думаю, в прокуратуре проскочили, посмотрим, что будет в Верховном Суде. 26 ноября состоялся суд. У меня в тот день шли три дела, мейерхольдовское я затолкнул в середину, и оно в тот же день прошло благополучно, Мейерхольд был реабилитирован».

Как удалось избежать того, что не помешали реабилитации Всеволода Эмильевича те, кто оставался в его неприятелях, продолжал считать его формалистом и так далее?

Спасибо Ильинскому. Он мне… сказал: «Смотри, у него много врагов, многие не пожелают, чтобы он воскрес… Но это все ерунда». Это Ильинский меня надоумил. И Бабанова. Благодаря им я точно знал противоборствующие стороны, ведал врагов Мейерхольда и знал, как их подавить. Во-первых, из Театральной библиотеки, из ее закрытых фондов, было взято все ценное из отпечатанного о Мейерхольде при его жизни с 1922 года. Недаром тесть сидел там, на Пушкинской, 8, несколько месяцев. Затем я затворился Бахрушинским музеем: они дали полную раскладку каждого спектакля, поставленного Мейерхольдом после 1922 года, разбор всей работы его театра и даже его ленинградских постановок. Этот документ выглядел очень авторитетно. И, наконец, я располагал огромным числом посланий от крупнейших деятелей культуры.

И когда силы, не желавшие реабилитации Мейерхольда, возникли, они не могли уже ничего изменить. 1 декабря мною было послано министру культуры Н. Михайлову официальное письмо о том, что В. Мейерхольд полностью реабилитирован. Министерство восприняло это известие как взрыв атомной бомбы. От министра тут же был звучен моему начальнику. Тот вызвал меня: «В чем дело? Ты в ЦК сообщил?» Заставили меня составить справку для ЦК. Очень большую справку я составил. Те мужики, прокуроры-полковники, какие меня тогда подняли, они очень хорошо ко мне относились, научили, как эту справку строить. Приложил я к ней все имевшиеся материалы. Принес ее и все свои талмуды в ЦК, кладу на стол. Велели мне разъяснить, на каких основаниях я провел реабилитацию. «Вот, – говорю, – справка, здесь все перечислено». В ответ было произнесено: «Так-то оно так, но вы делаете глупость». И еще было сказано, что я превысил свои права и полномочия. «Извините, – отвечаю, – я молодой». Пожурили меня сурово, сделали выговор, сказали, что не дорос до Центрального аппарата. Но Верховный Суд – высшая инстанция, отменять его решение было бы нехорошо, посмотрели, посмотрели и сочли это нецелесообразным.

После реабилитации Мейерхольда Эренбург на собственный риск и страх собрал кого-то, кажется, в МГУ, и объявил о ней, но в печати впрямую ничего сообщено не было, над всем какое-то пора довлело мнение Министерства культуры и соответствующего отдела ЦК».

Понятно, что, если бы Ряжский, как ему рекомендовал начальник, обратился в ЦК КПСС до решения Верховного корабля, с предложением отменить постановление о ликвидации театра, то на этом реабилитация была бы остановлена и отложена надолго. Ряжский, как видать из его воспоминаний, об этом догадывался, а скорее всего, был в этом уверен. И нарушил предписание. Поэтому его поступок, да и всю его работу по реабилитации Мейерхольда можно наименовать «подвигом честного человека» (такую характеристику дал Пушкин карамзинской «Истории государства Российского»). Бывают поры и ситуации, когда быть просто честным человеком на своем месте – подвиг.

Об одном из скромности умалчивает Борис Ряжский в своих воспоминаниях. Но об этом написала Мария Валентей:

«Борис Всеволодович Ряжский был понижен в места, и ему пришлось даже уехать из Москвы из-за того, что он посмел на свой страх и риск передать дело ровно в Верховный суд и не испросил предварительно одобрения в соответствующих кабинетах ЦК партии. Вернуться в Москву и найти работу ему было совершенно не просто».

Ряжский был наказан. Уточню: он был уволен из прокуратуры и направлен на работу на Север. Вернувшись через несколько лет в родимую Москву, он работал некоторое время в МУРе, а затем преподавал историю КПСС в университете им. Патриса Лумумбы.

Прочертив реабилитацию Мейерхольда, Борис Ряжский придал мужества многим людям искусства, и реабилитация вдохновила их позднее выступить за упразднение того самого постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О ликвидации театра им. Вс. Мейерхольда» («ликвидировать театр Мейерхольда, как чуждый советскому искусству») от 7 января 1938 г. Но это случилось уже после ХХ съезда, в 1961 году.

Со стороны же инстанций попытки считать даже воскрешенного и, можно сказать, двукратно реабилитированного Мейерхольда «мертвым и хулимым» продолжались еще долго. В 1964 году от Юрия Любимова требовали снять портрет Мейерхольда в фойе Арены на Таганке, а еще спустя 10 лет ему запретили делать спектакль к 100-летию Всеволода Эмильевича. И все же «умертвить» Мейерхольда другой раз его врагам не удалось, и в том немалая заслуга Бориса Ряжского.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд оставил невероятной силы документ – послание к Молотову:

«…меня здесь били – больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом колотили по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой… В следующие дни, когда эти пункты ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, представлялось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, дланями меня били по лицу размахами с высоты…

…следователь все время твердил, угрожая: «Не будешь писать (то есть сочинять, значит!?) будем колотить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного искромсанного тела». И я все подписывал до 16 ноября 1939 г. Я отрекаюсь от своих показаний, как выбитых из меня, и умоляю Вас, главу Правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю мою Отечество и отдам ей все мои силы последних годов моей жизни».

Уже при Брежневе зазвучал тезис о «периоде необоснованных реабилитаций». Жив этот тезис, как сталинизм и сталинисты, и поныне.

Марии Валентей лишь в 1991 году, т. е. спустя 36 лет после реабилитации Мейерхольда, удалось добиться освобождения и возвращения наследникам квартиры режиссера, в какой после его ареста, убийства Райх и выселения ее детей поселились и больше полувека жили секретарша и шофер Лаврентия Берии.

Сейчас в этой квартире действует музей Мейерхольда.